『生産管理ダッシュボード』の トリセツ

ボードの仕組みをひも解く ”2つ” のポイント

データ構造 × チャート構成

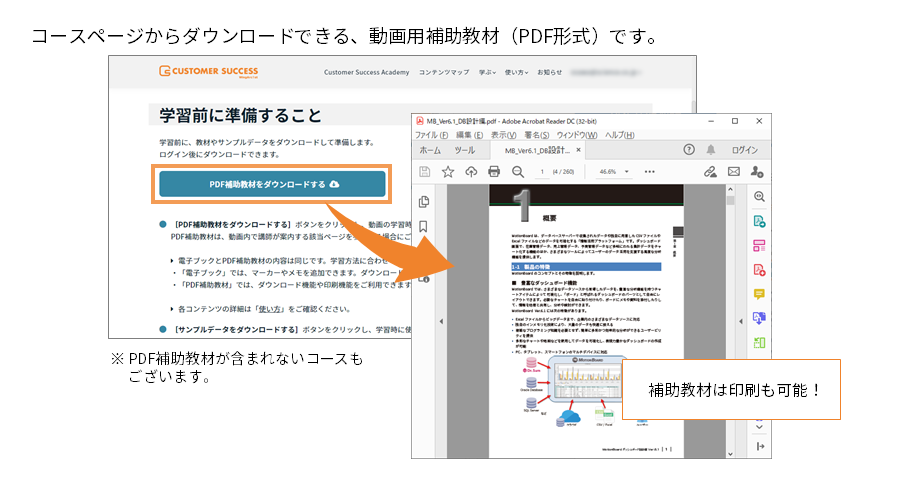

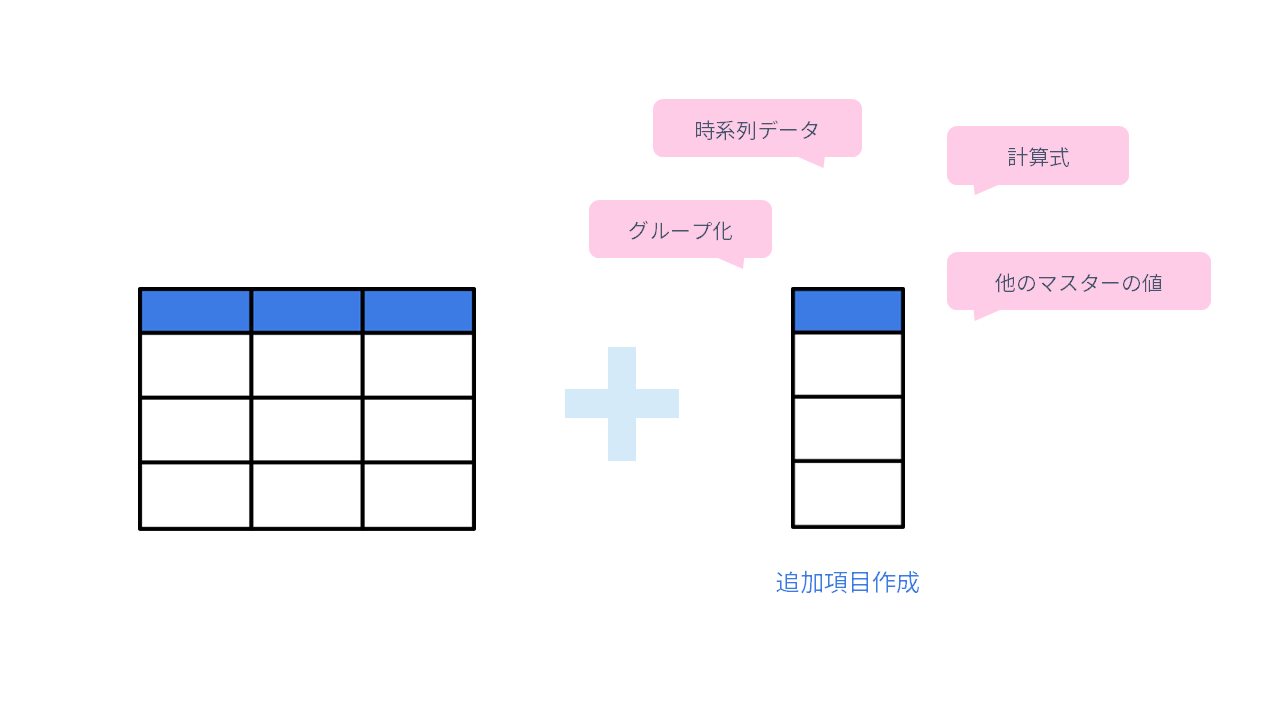

ダッシュボード作成の第一歩は、 データの“カタチ” を知ることから。

思いどおりのダッシュボードを作るには、まず「どんなデータをどう持つか」というデータ構造が重要です。

そして、そのデータをどう見せるか——つまりチャート構成によって、伝わりやすさと使いやすさが決まります。

ここでは、データ構造とチャート構成をひも解いて解説します。

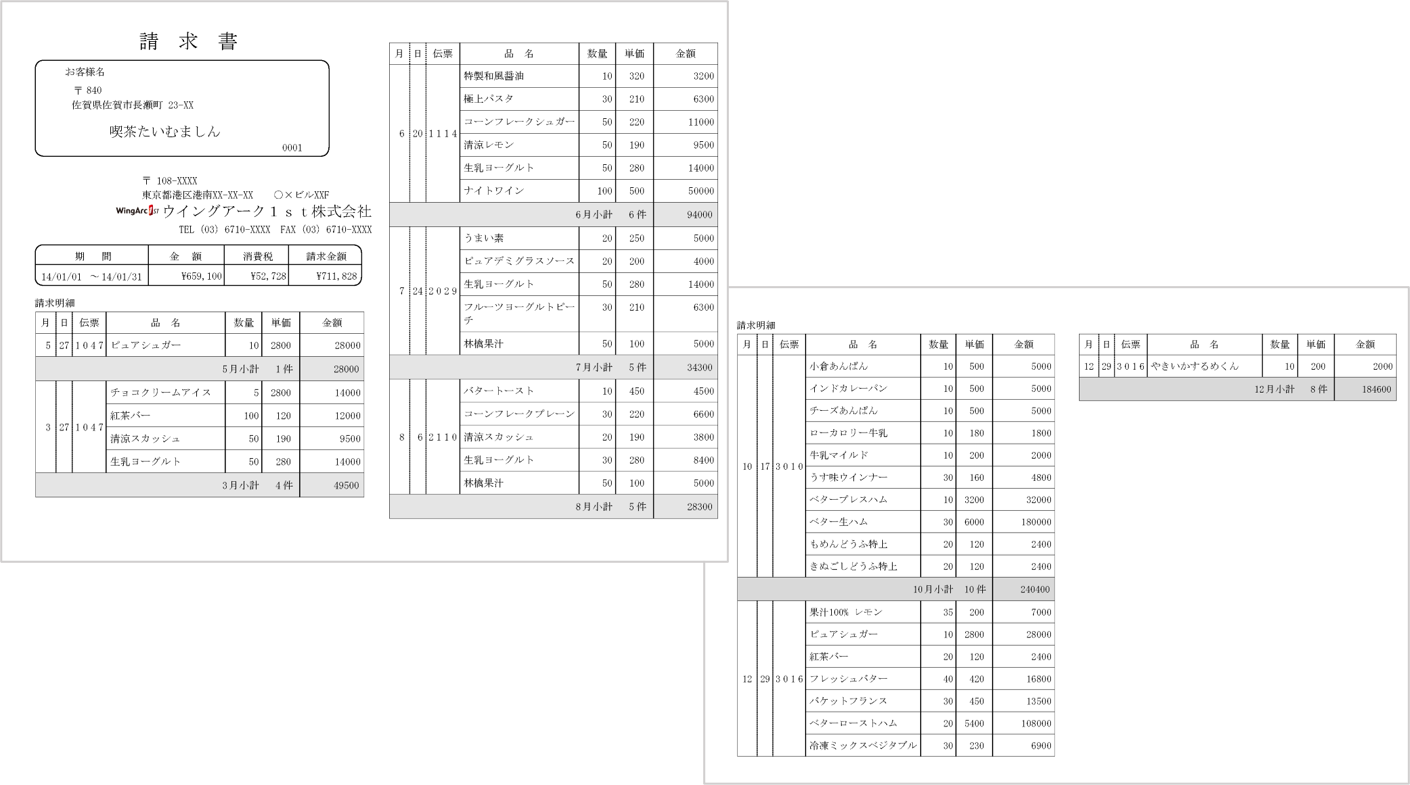

① データ構造を確認する

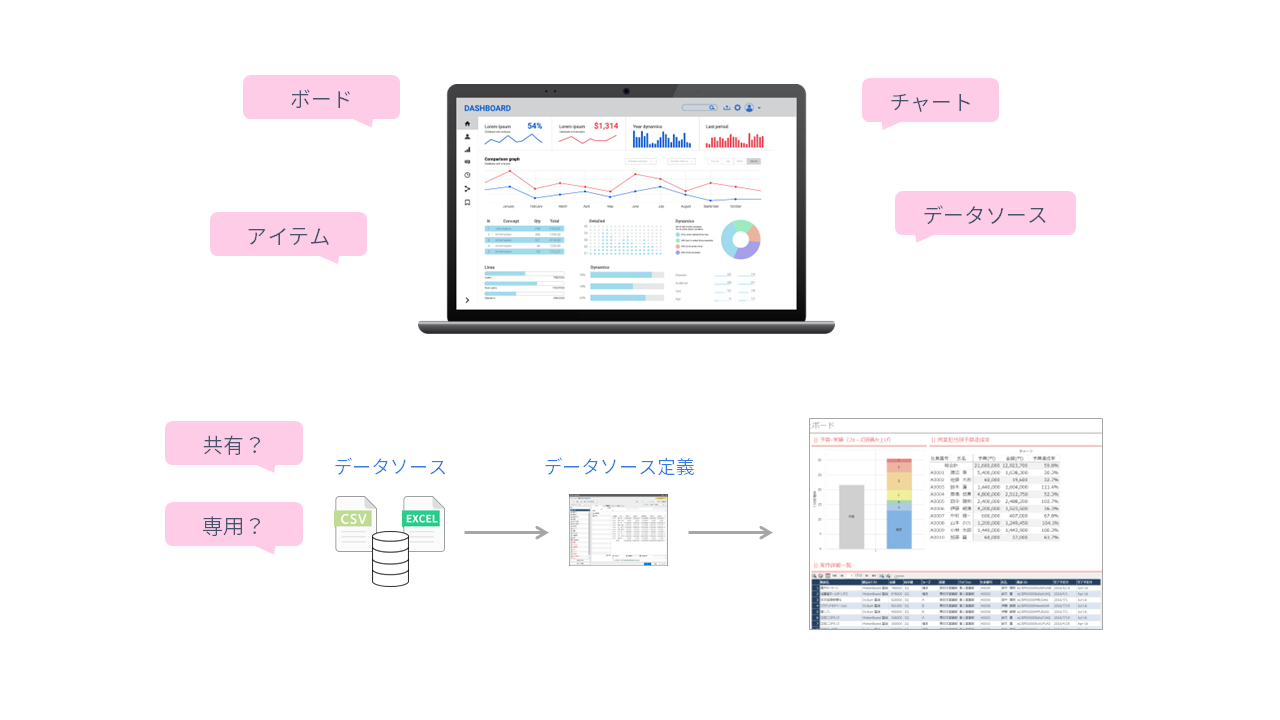

主な「チャート(検索条件)」×「データソース」×「元データ」の関係を示すデータ構造の構成です。

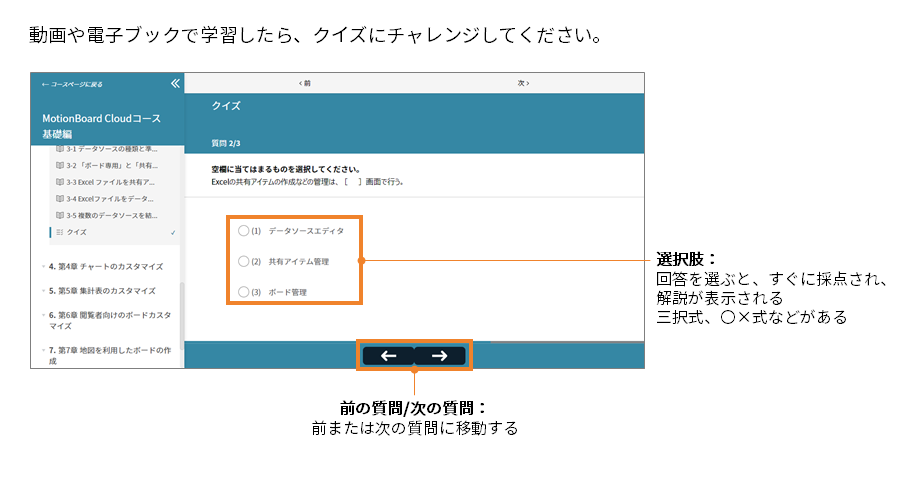

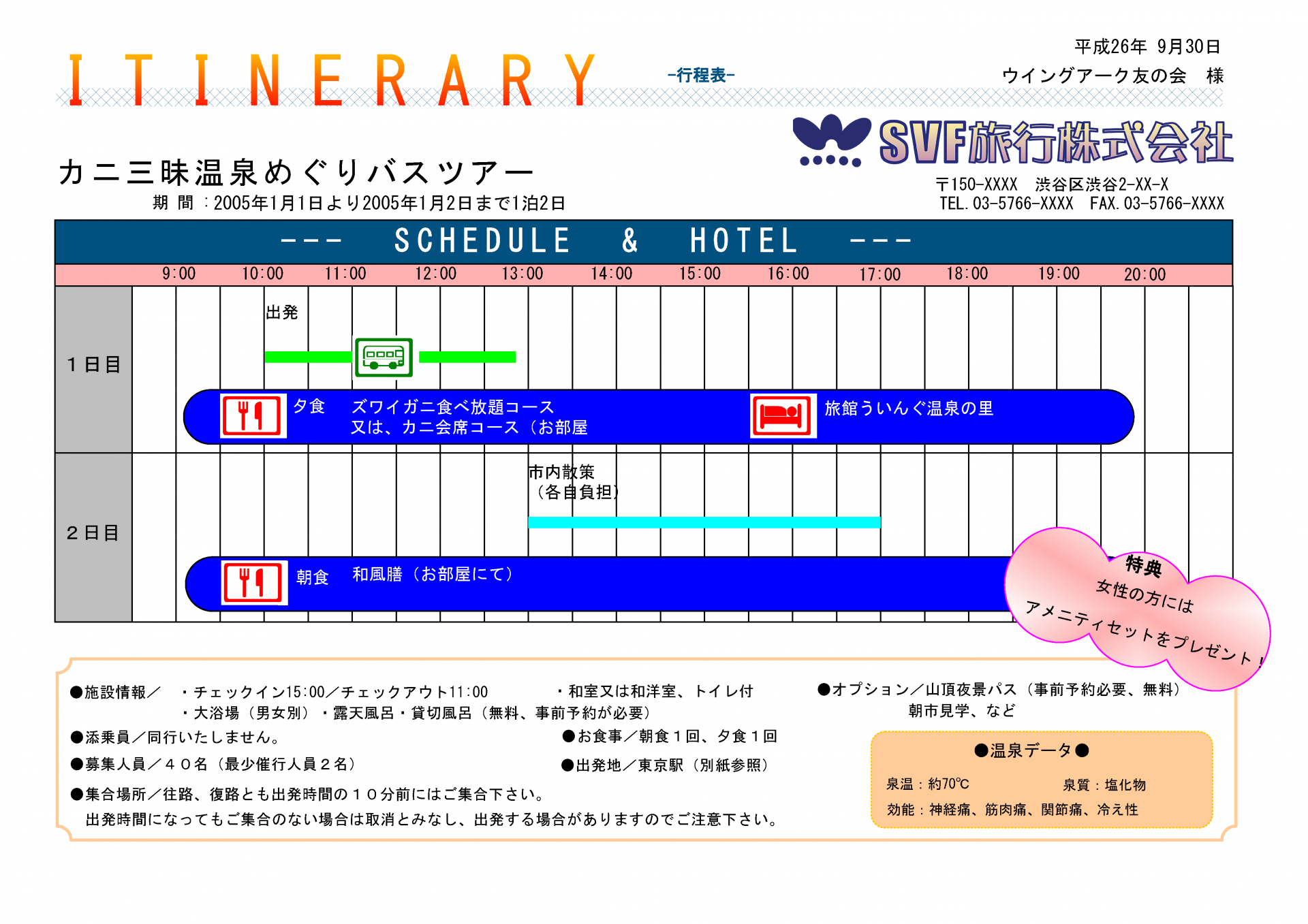

② チャート構成と関連するデータソースを確認する

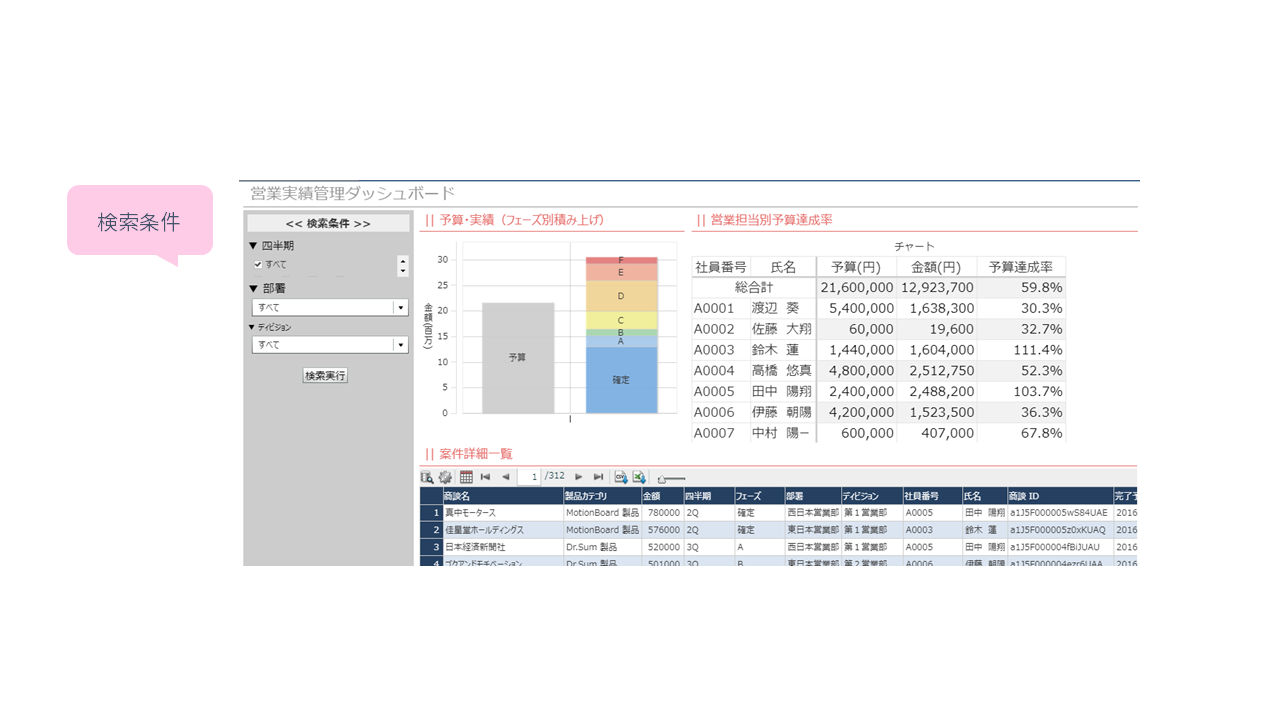

具体的なボードイメージをもとに、「各チャートや検索条件」×「データソース」の関係を解説します。

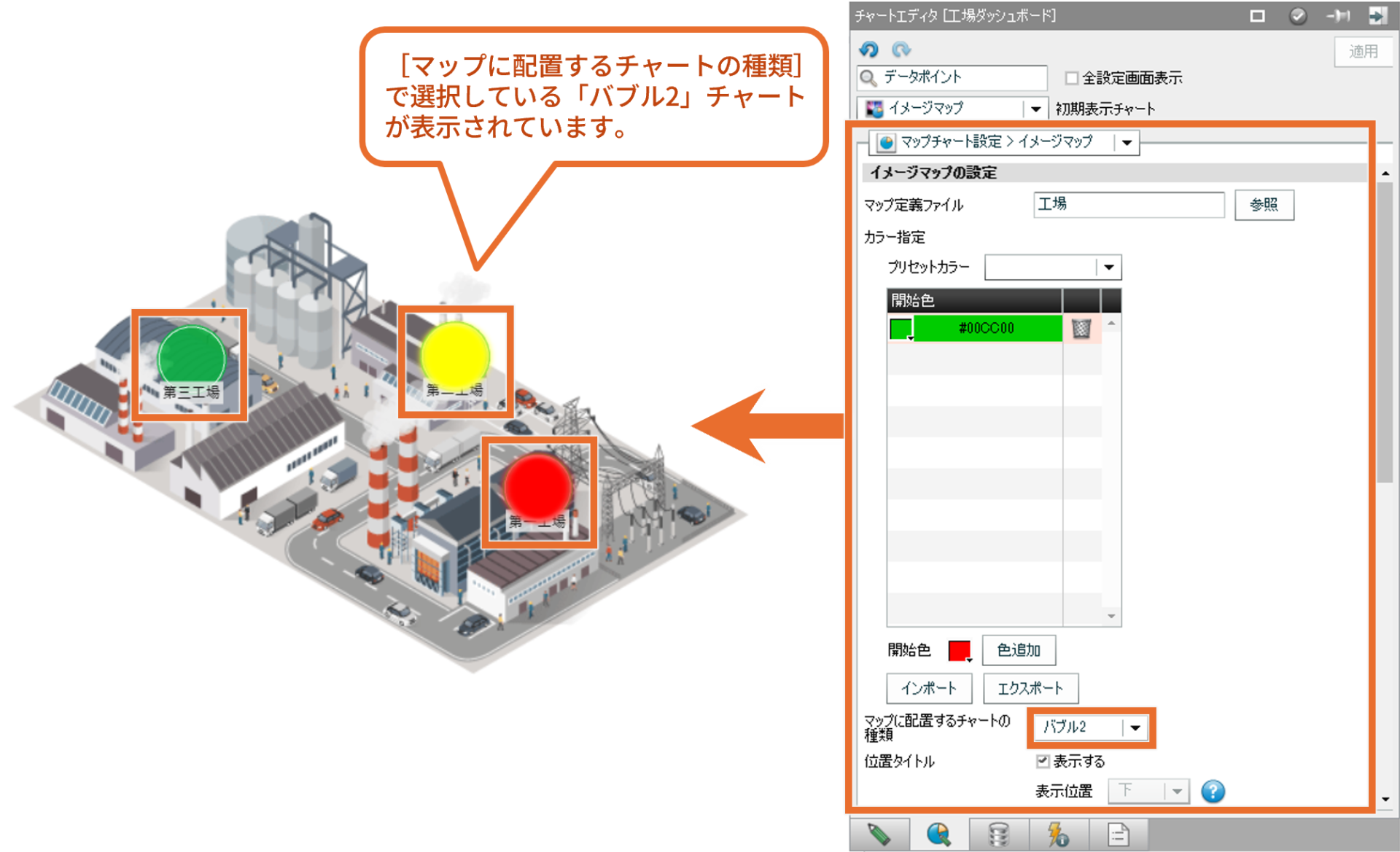

工場ごとの計画に対する達成率、稼働率、歩留率、5S点数を可視化したボードです。

「歩留率.csv」「達成率.csv」「稼働率.csv」「5Sシート.csv」を結合した「工場ダッシュボードDS」を参照したイメージマップを使って、視覚的にわかりやすく工場のステータスを表示しています。

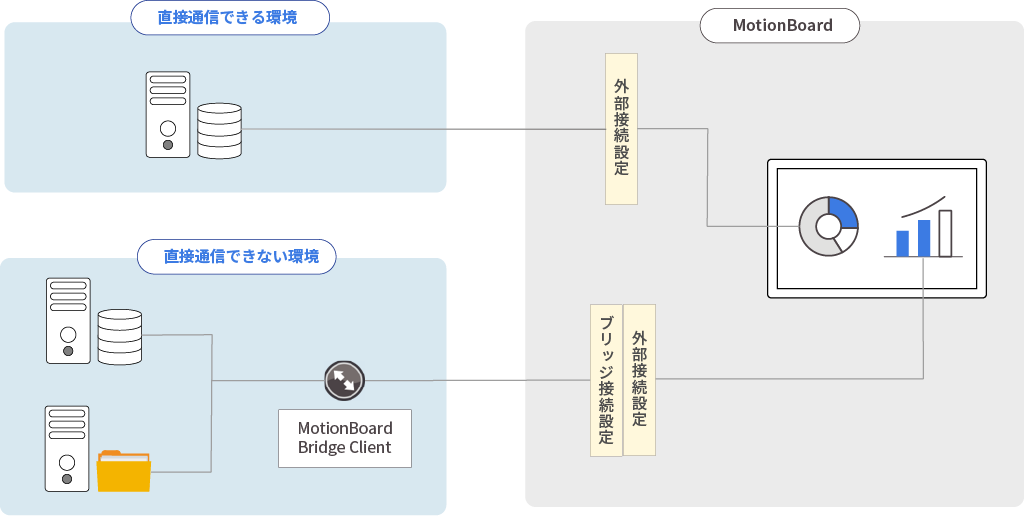

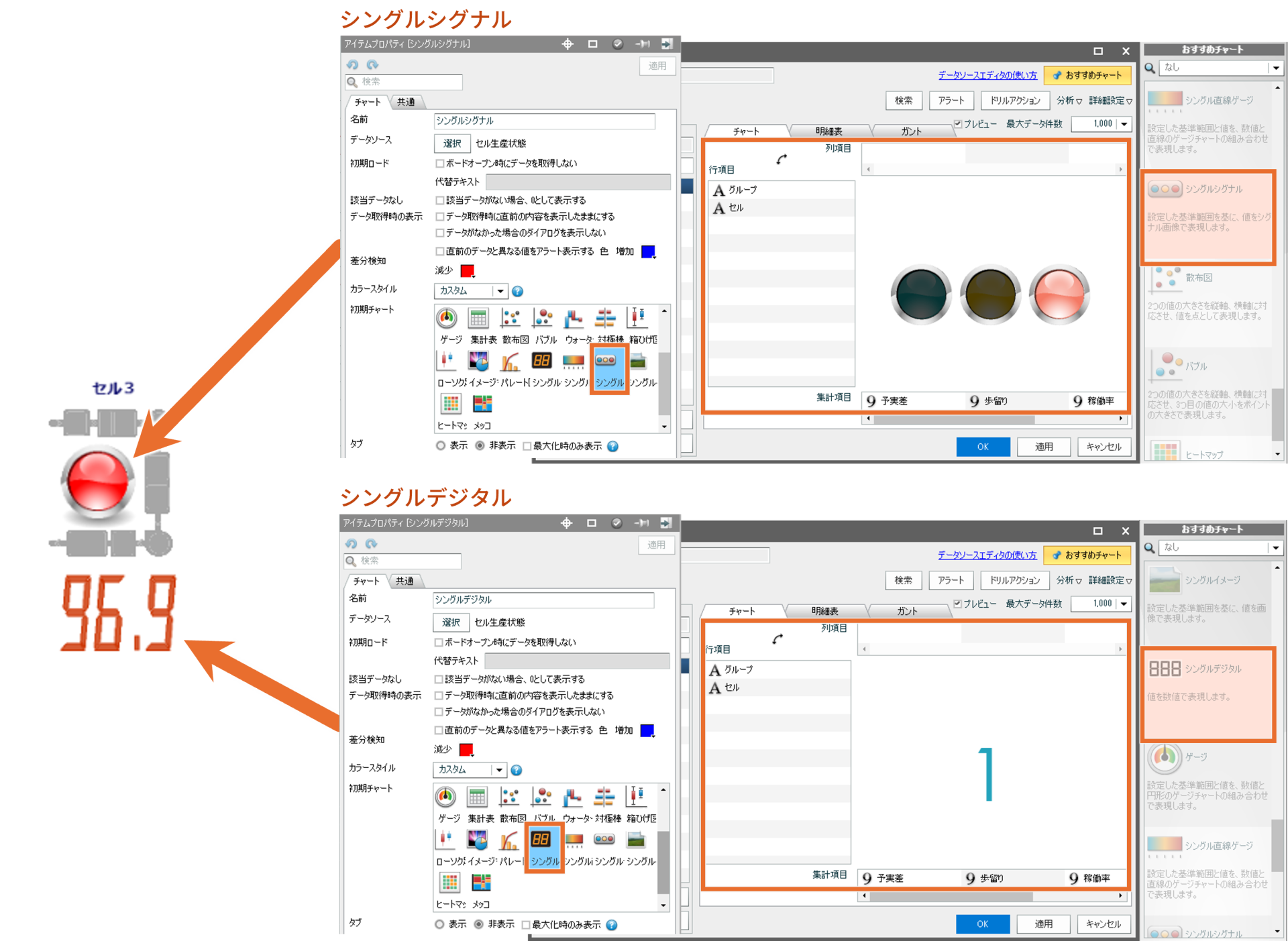

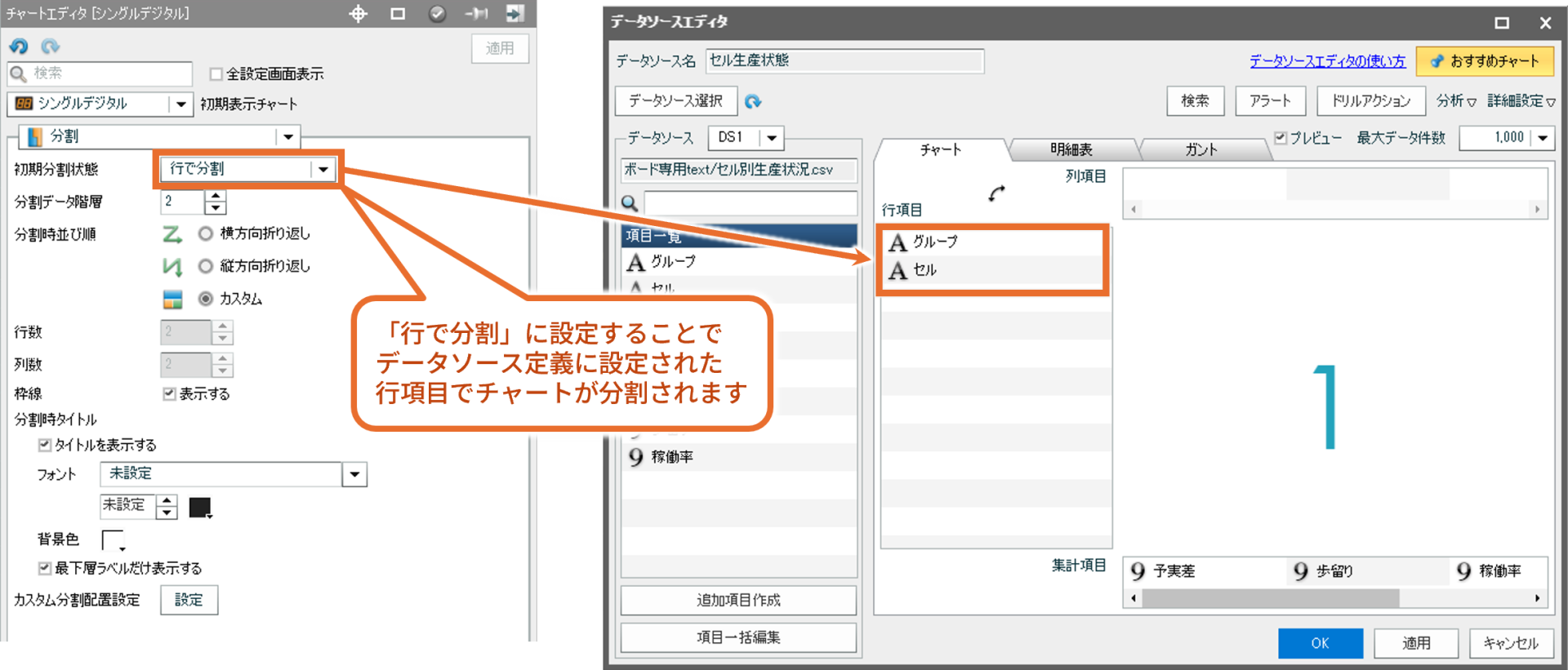

工場内のセルごとの生産性(歩留率、稼働率、予実差)を可視化したボードです。

目標の生産性に満たないセルを色で識別できるようシングルシグナルを使用しており、生産設備の稼働状況を一覧で確認できます。

このボードは、「5Sチェック項目_整理」と「セル生産状態」を参照しています。

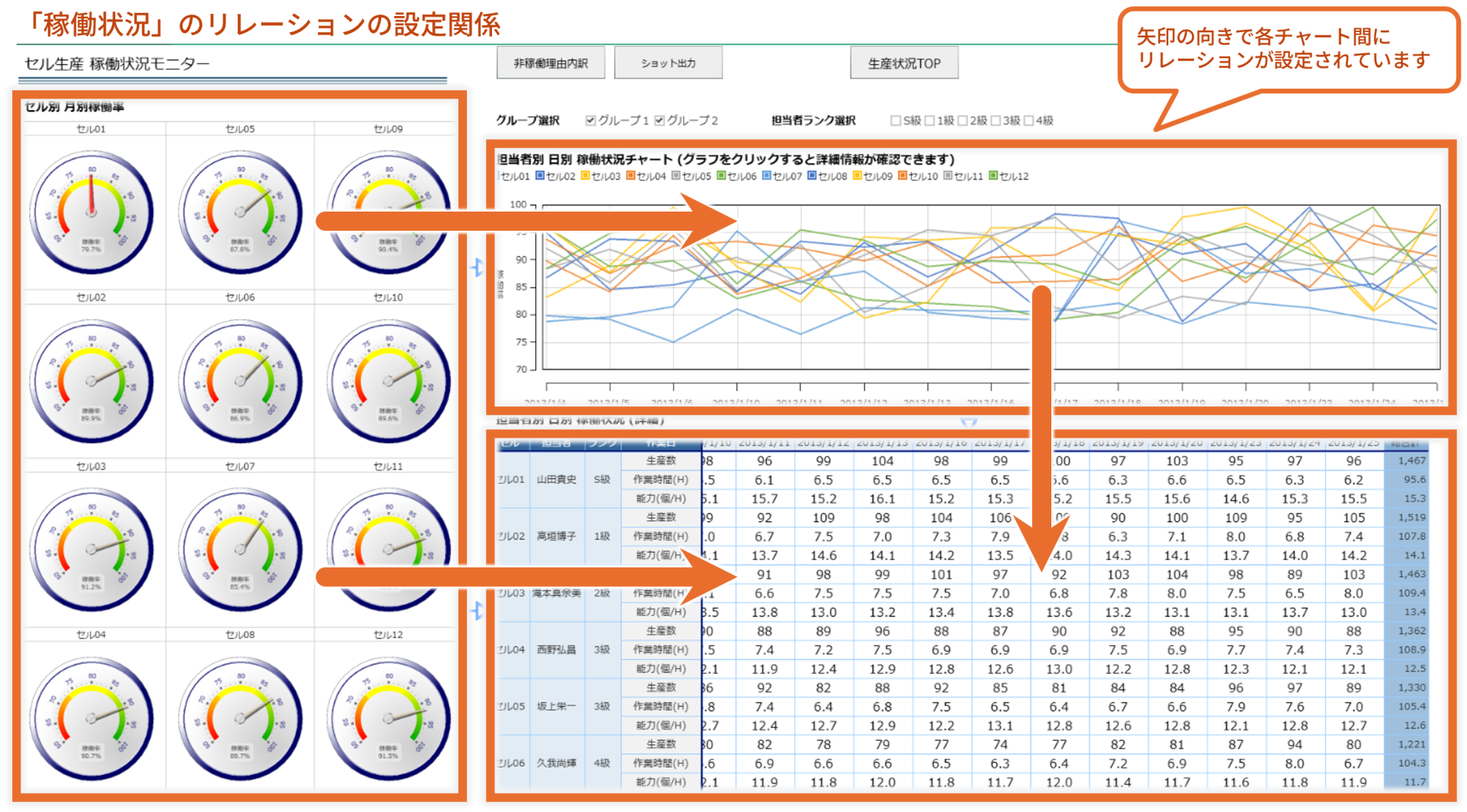

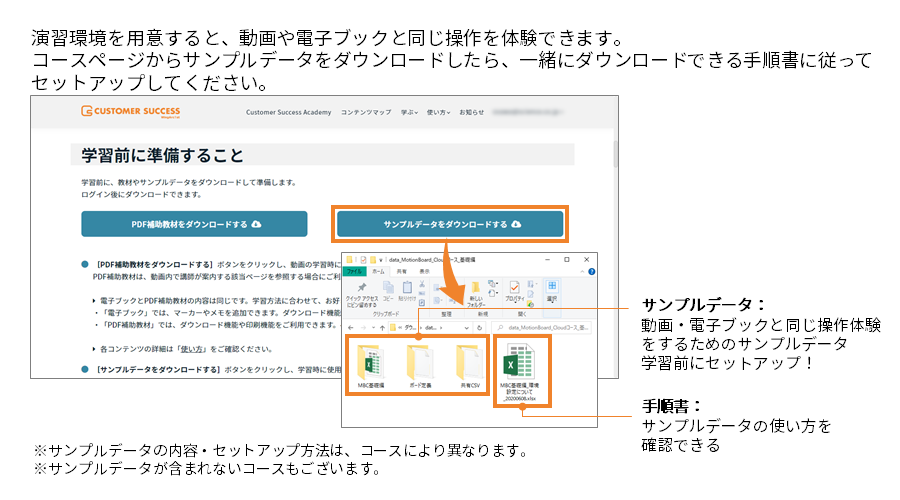

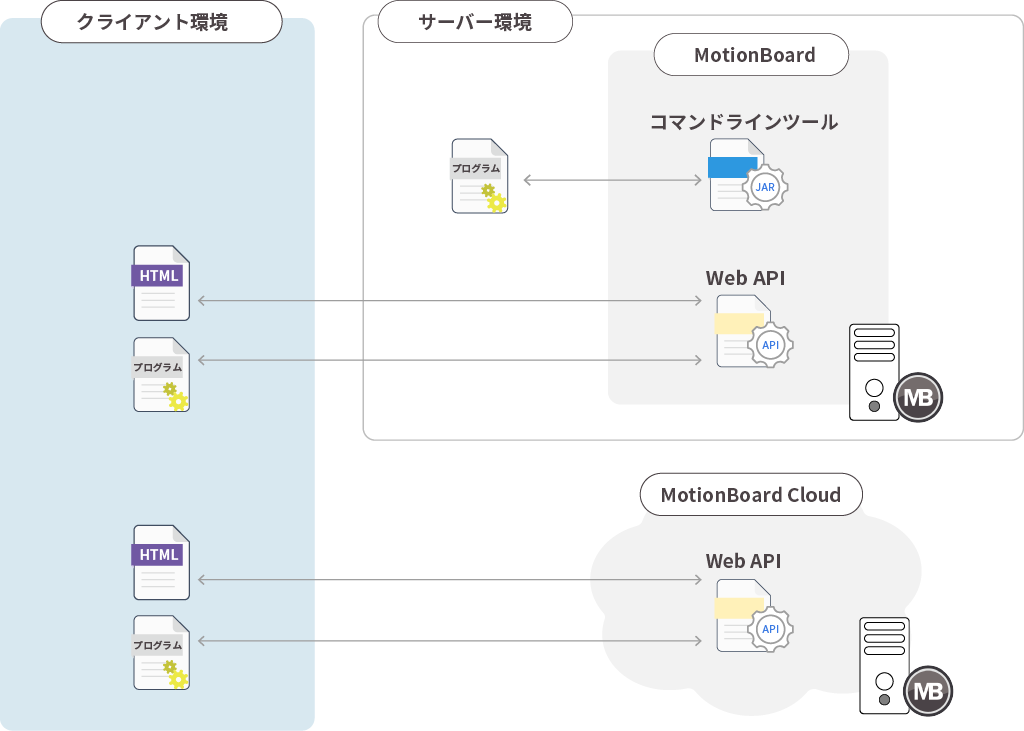

セル別の月の稼働率、日毎のセル別の稼働率、担当者別の生産数などを可視化したボードです。

リレーション機能を使ったチャート同士の連動により、直感的な検索操作と分析ができます。

このボードは、「担当者別稼働率_月毎」「担当者別稼働率_日毎」「担当者別能力_日毎」を参照しています。

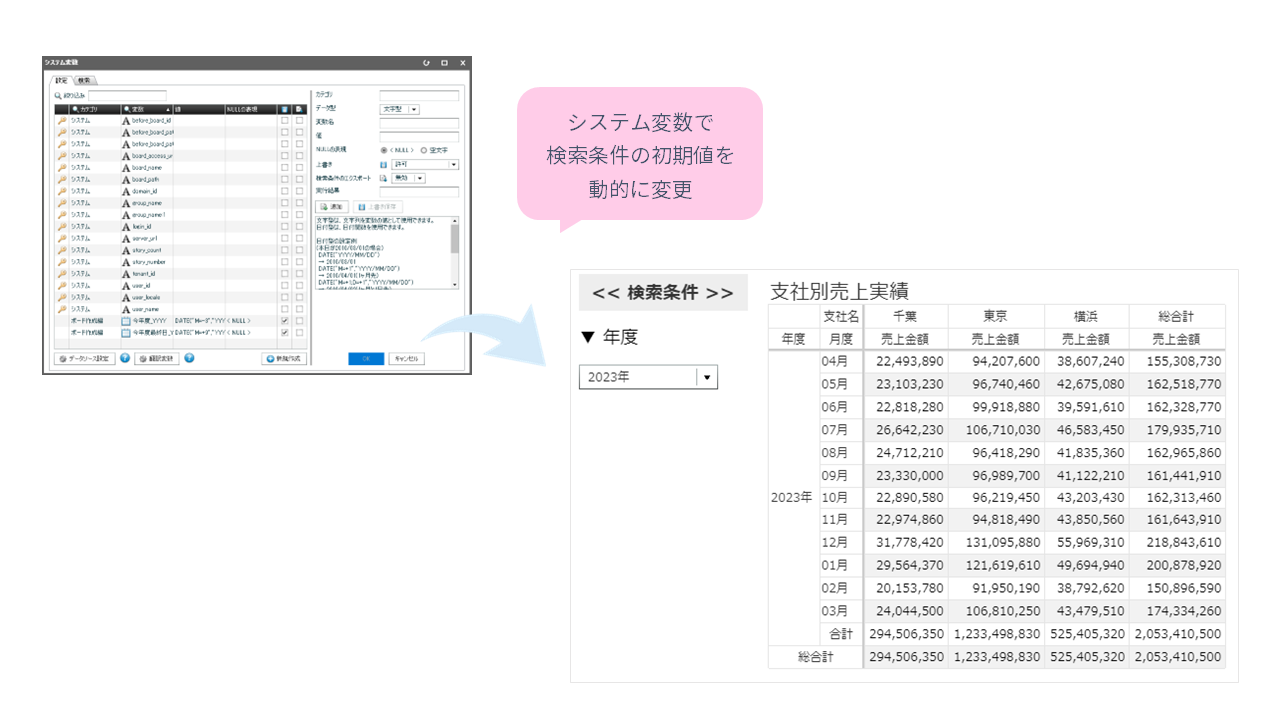

想定課題 × 解決のための実装アプローチ

“使える”ダッシュボードは、 現場の課題に応える設計 から。

「進捗の遅れにすぐ気づきたい」、「要因を可視化したい」——そんな日々の課題に応えるには、目的に合った“見せ方”の工夫と、適切な機能の組み合わせが欠かせません。

ここでは、想定される業務課題に対して、どのような実装アプローチで解決しているのかを解説します。

① 工場の地図画像上にステータスランプでわかりやすく生産状況を表示したい

関連する指標

-

生産数

-

計画数

-

月次目標数

実装のPoint

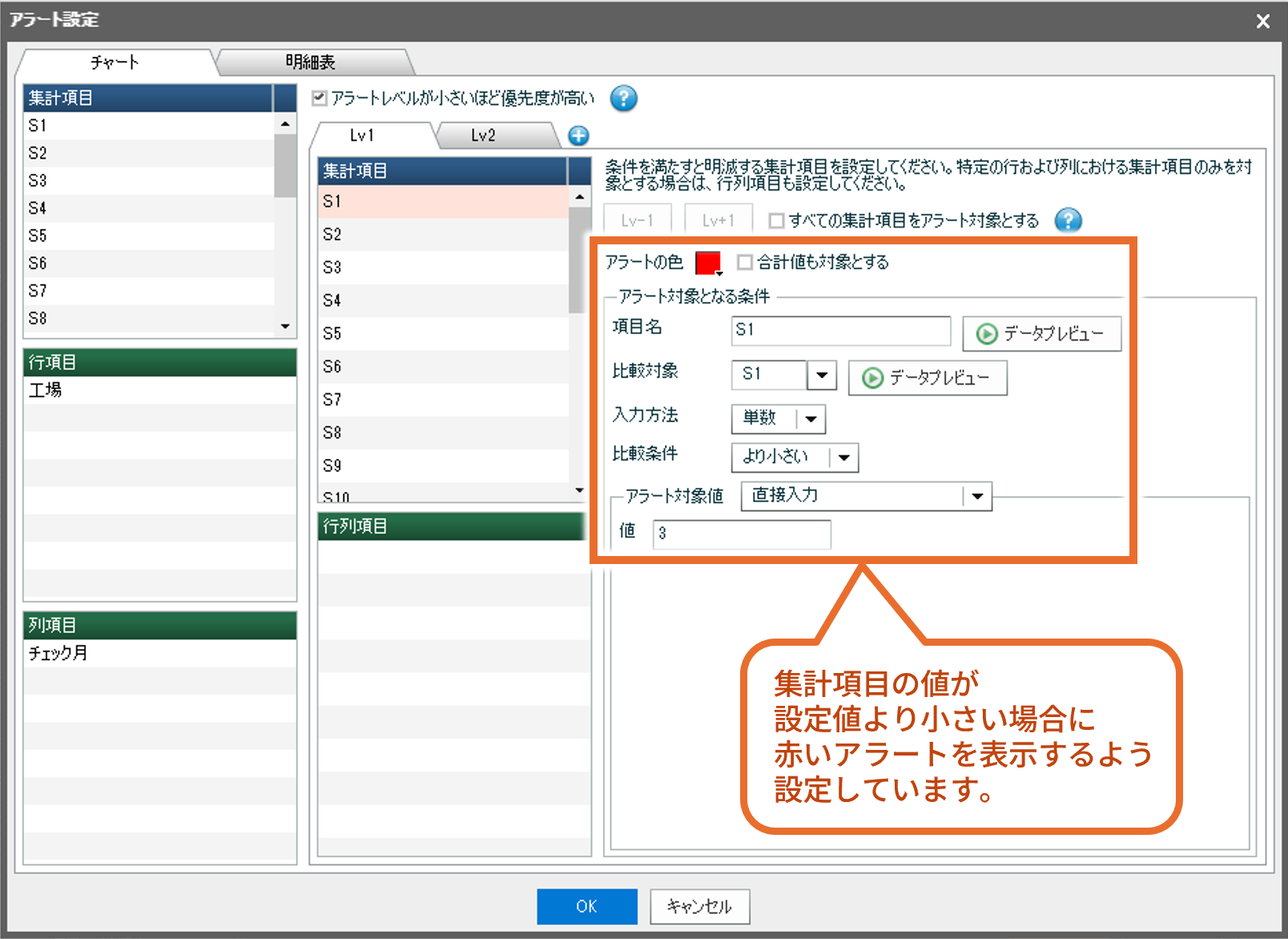

② 工場内の生産設備の稼働状況を一覧で監視できるようにしたい

関連する指標

-

稼働率

-

歩留り

-

予実差

実装のPoint

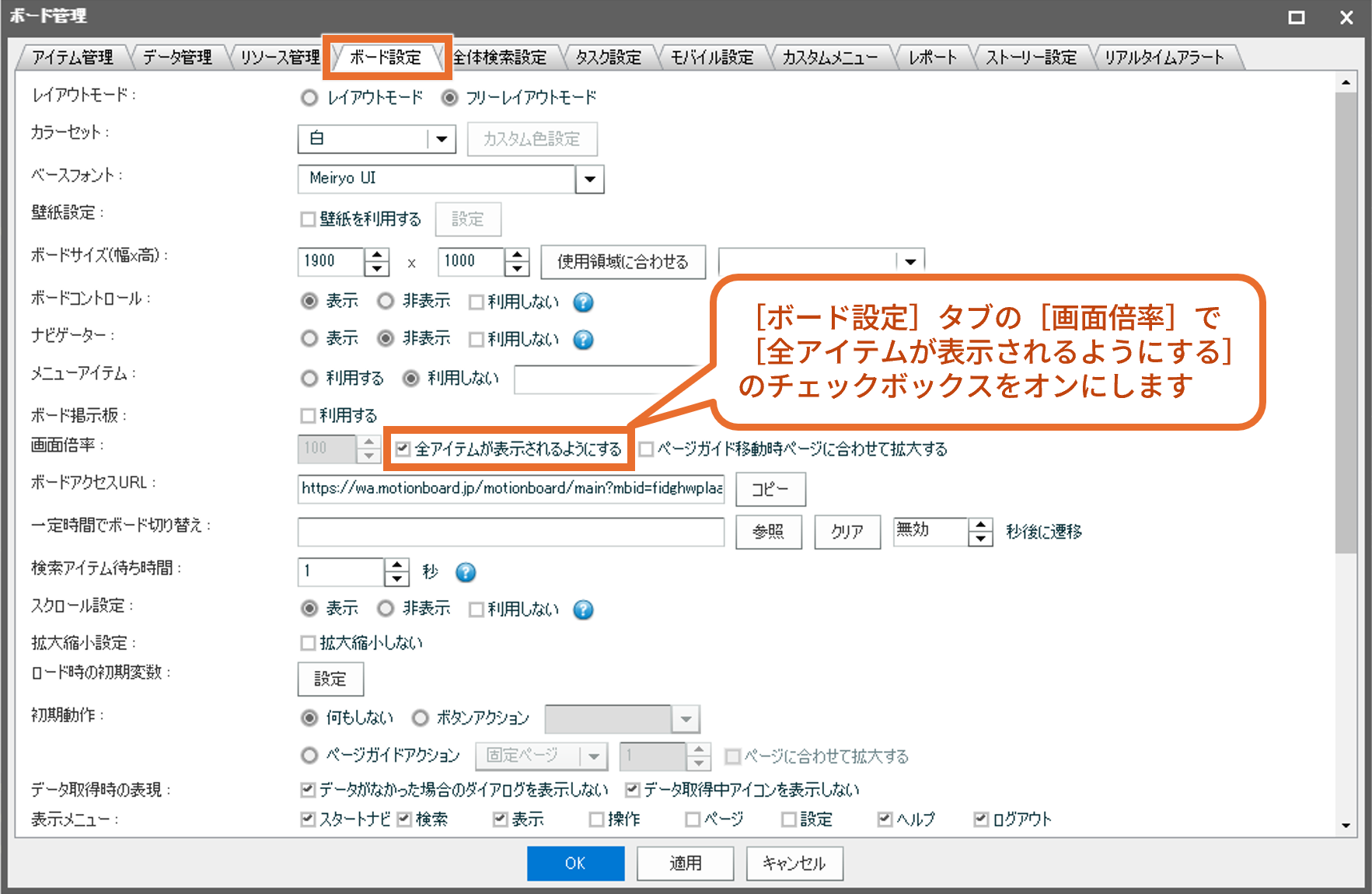

③ PCの画面環境に合わせてボードの表示サイズを自動調節したい

実装のPoint

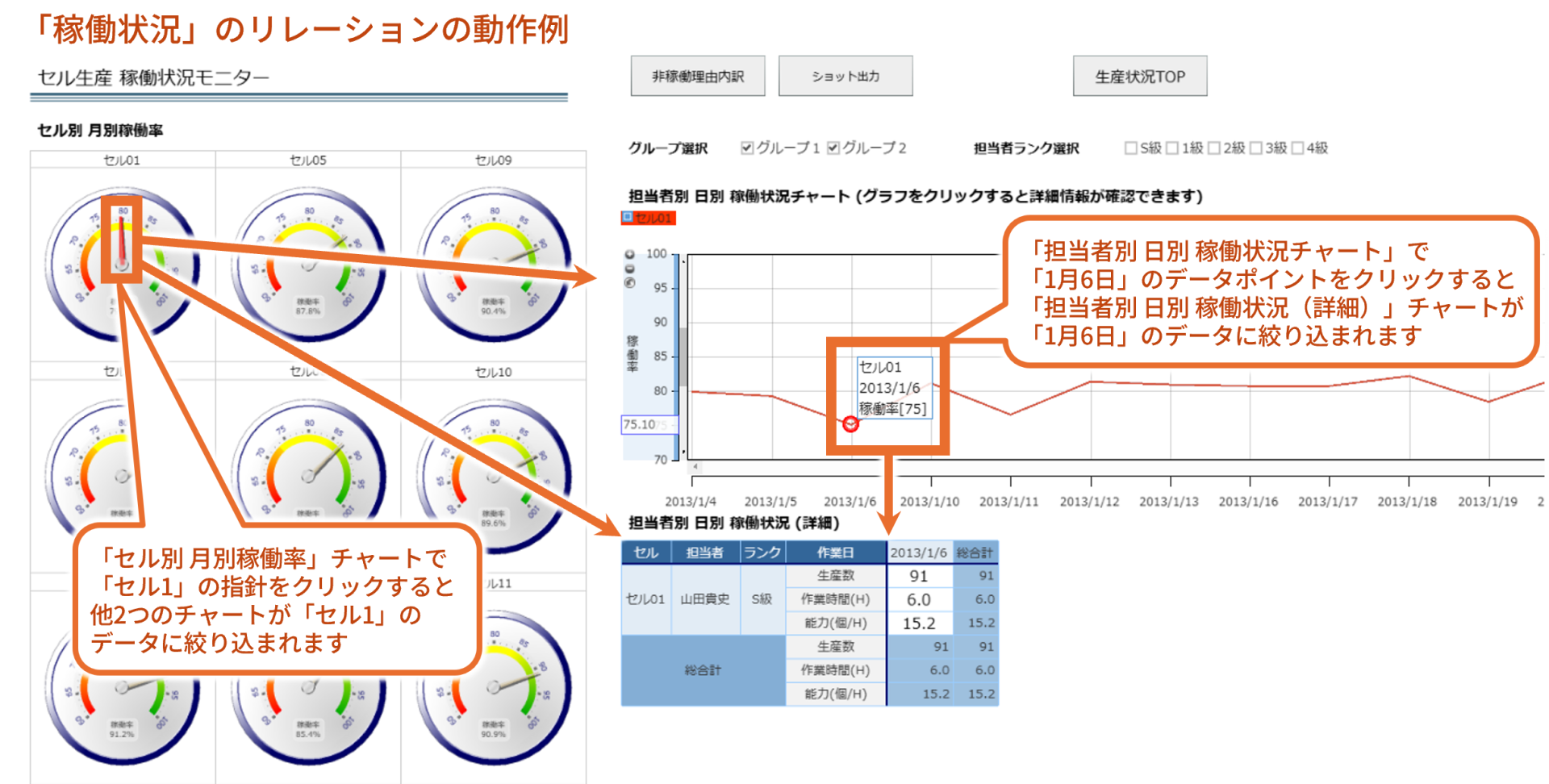

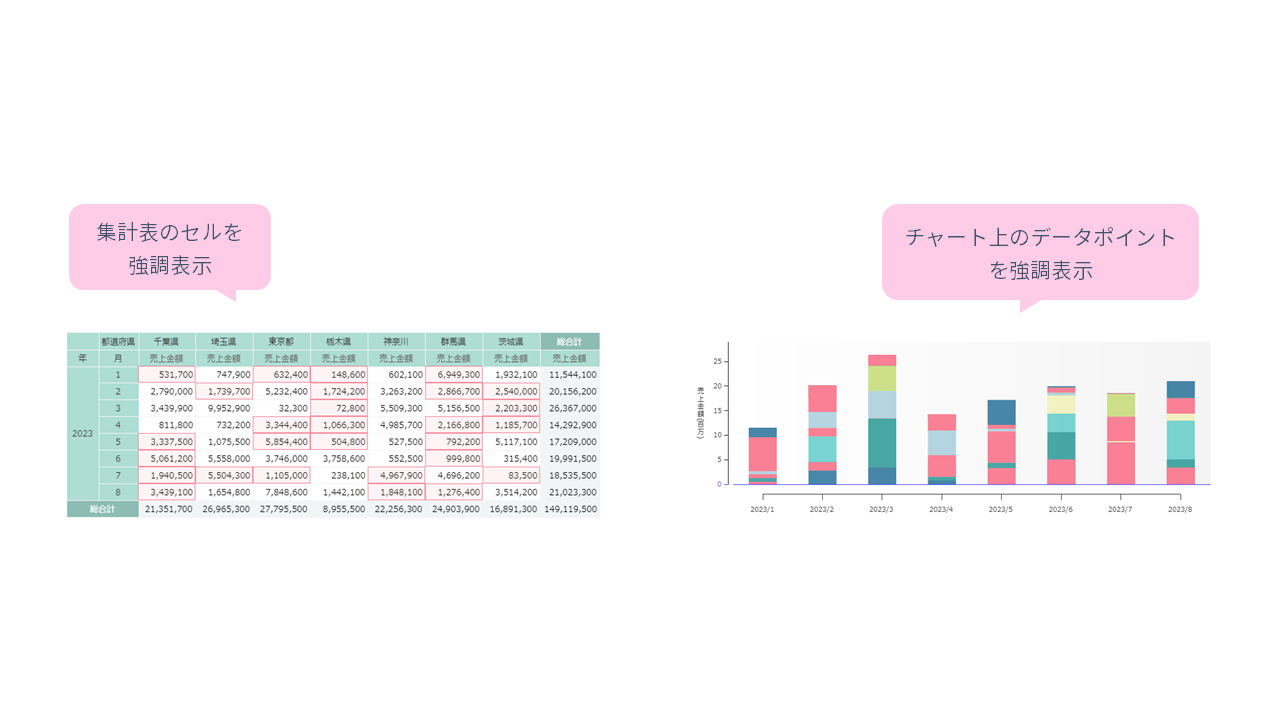

④ チャート上でのデータポイントの選択に連動して他のチャートのデータも絞り込みたい

関連する指標

-

月別稼働率

-

日別稼働率

-

担当者・日別稼働状況

実装のPoint

ここでは、「セル別 月別稼働率」チャートから他2つのチャートに「リレーション」が設定され、さらに「担当者別 日別 稼働状況チャート」から「担当者別 日別 稼働状況(詳細)」チャートにも「リレーション」が設定されています。